Selbst- und Fremdgefährdung in Langzeiteinrichtungen gemeinsam begegnen

von Tobias Münzenhofer

Fortbildung zum Artikelthema

Zur FortbildungEvidenzbasierte präventive Ansätze für die Langzeitpflege, um Zwang zu vermeiden.

In der stationären Altenpflege stehen Pflegekräfte regelmäßig vor der Herausforderung, mit selbst- und fremdgefährdendem Verhalten von Bewohnern umzugehen. Besonders Menschen mit Demenz zeigen häufig herausforderndes Verhalten, das von Unruhe und verbaler Aggression bis hin zu körperlichen Übergriffen oder selbstverletzenden Handlungen reichen kann. Pflegekräfte sind in solchen Situationen nicht nur gefordert, adäquat zu reagieren, sondern auch sicherzustellen, dass Maßnahmen dem individuellen Wohl der Betroffenen dienen und ethisch sowie rechtlich vertretbar sind.

Dieser Artikel vermittelt auf Basis der aktuellen S3-Leitlinie „Verhinderung von Zwang“ evidenzbasierte Strategien zur Prävention und Bewältigung von Selbst- und Fremdgefährdung in der Langzeitpflege. Ziel ist es, den Handlungsspielraum der Pflegekräfte zu erweitern, den Einsatz freiheitsbeschränkender Maßnahmen zu minimieren und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Darüber hinaus soll eine klare Abgrenzung zwischen herausforderndem Verhalten, das pflegerisch bewältigt werden kann, und Situationen, in denen eine psychiatrische Intervention notwendig wird, aufgezeigt werden.

Grundlagen der Selbst- und Fremdgefährdung

Selbst- und fremdgefährdendes Verhalten kann verschiedene Formen annehmen. Während Selbstgefährdung in Form von Stürzen, Nahrungsverweigerung oder suizidalen Tendenzen auftritt, äußert sich Fremdgefährdung oft durch verbale oder körperliche Aggression gegenüber Mitbewohnern oder Pflegepersonal. Besonders häufig treten diese Verhaltensweisen bei Menschen mit neurokognitiven Erkrankungen wie Demenz auf, da kognitive Einschränkungen, Orientierungsverlust und emotionale Unsicherheit oft in herausforderndem Verhalten münden.

Die S3-Leitlinie „Verhinderung von Zwang“ empfiehlt die Anwendung standardisierter Instrumente zur Risikoeinschätzung, um Gewaltrisiken frühzeitig zu erkennen. Dazu gehören die Broset Violence Checklist (BVC) oder das Dynamic Appraisal of Situational Aggression (DASA), COHEN-MANSFIELD AGITATION INVENTORY (CMAI), Need-Driven Dementia-Compromised Behavior Model (NDB-Modell), die Pflegekräften helfen, potenzielle Eskalationen vorherzusehen und präventive Maßnahmen zu ergreifen. Eine sorgfältige Dokumentation dieser Einschätzungen kann nicht nur dazu beitragen, Eskalationen zu vermeiden, sondern bietet auch eine rechtliche Absicherung für Pflegekräfte.

Ein weiterer essenzieller Aspekt ist die medizinische Abklärung möglicher Ursachen für herausforderndes Verhalten. Unerkannte Schmerzen, Infektionen, Dehydratation, Nebenwirkungen von Medikamenten oder auch ein Delir können Agitiertheit, Verwirrung und Aggression auslösen. Besonders bei Menschen mit eingeschränkter verbaler Ausdrucksfähigkeit ist eine regelmäßige somatische Überprüfung von großer Bedeutung.

Ursachen und Auslöser verstehen

Aggressives Verhalten oder selbstgefährdende Handlungen entstehen selten ohne Grund. Häufig spielen unbehandelte, unerkannte Schmerzen, sensorische Reizüberflutung oder Einsamkeit eine entscheidende Rolle. Insbesondere bei Menschen mit Demenz führt das eingeschränkte Sprachvermögen oft dazu, dass Bedürfnisse nicht verbal kommuniziert werden können und sich stattdessen durch Unruhe oder Aggression ausdrücken.

Doch neuesten Studien zufolge, zeigen 50 Prozent aller Pflegeheimbewohner Schmerzen. Dabei erhalten 20 Prozent keine ausreichende medikamentöse sowie nicht-medikamentöse Schmerztherapie.

Ein trauma-sensibler Ansatz ist in der Altenpflege von besonderer Bedeutung. Studien belegen, dass frühere Traumatisierungen, etwa durch Kriegserlebnisse oder Missbrauch, in späteren Lebensphasen zu erhöhten Stressreaktionen führen können. Eine wertschätzende, individuell angepasste Kommunikation sowie eine möglichst reizarme Umgebung können helfen, Angst und Überforderung zu reduzieren. Ebenso sollte der Einfluss von Psychopharmaka kritisch hinterfragt werden, da bestimmte Medikamente, insbesondere klassische Neuroleptika, kognitive Funktionen weiter beeinträchtigen und paradoxe Reaktionen wie vermehrte Unruhe oder Aggression auslösen können.

Ein strukturiertes Gewaltpräventionsmanagement sollte in jeder Einrichtung etabliert sein, um wiederkehrende Konfliktsituationen frühzeitig zu entschärfen. Dabei sind präventive Maßnahmen wie gezielte Tagesstrukturierung, musiktherapeutische Angebote oder sensorische Stimulation nachweislich hilfreich. Hierbei gilt es, die individuellen Ressourcen der Betroffenen zu nutzen, anstatt auf starre Verhaltensregeln zu setzen.

Prävention und Krisenmanagement

Die Vermeidung von Selbst- und Fremdgefährdung sollte primär durch präventive Strategien erfolgen. Ein zentraler Aspekt ist die Umgebungsgestaltung: Angemessene Beleuchtung, ruhige Rückzugsräume und eine klar strukturierte Tagesroutine tragen dazu bei, Desorientierung und Unsicherheiten zu minimieren. Besonders wichtig ist ein sensibler und achtsamer Umgang mit Bewohnern, der Ängste ernst nimmt und Eskalationen durch frühzeitige Deeskalation vermeidet.

Die S3-Leitlinie „Verhinderung von Zwang“ betont die Bedeutung von Behandlungsvereinbarungen und Krisenplänen, die gemeinsam mit Bewohnern und Betreuern erstellt werden. Diese ermöglichen es, individuelle Präferenzen festzuhalten und alternative Strategien für Krisensituationen zu entwickeln. Zudem empfiehlt die Leitlinie den Einsatz evidenzbasierter Deeskalationstechniken, wie den Low-Arousal-Ansatz, der auf eine Reduzierung von Reizen und eine möglichst ruhige, wertschätzende Kommunikation setzt.

Ein wesentlicher Aspekt erfolgreicher Prävention ist jedoch die kollektive Reflexion des Teams. Pflegekräfte müssen sich kontinuierlich bewusst machen, wie sie selbst auf herausforderndes Verhalten reagieren und welche Annahmen sie darüber haben. Bewusstwerdung und Bewusstmachung innerhalb eines Teams sind entscheidend, um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, die nicht auf individuellen Einschätzungen beruht, sondern aus einem geteilten Verständnis von Selbst- oder

Fremdgefährdung hervorgeht. Erst wenn ein Team eine gemeinsame Verstehenshypothese für herausforderndes Verhalten entwickelt, können daraus gezielte Interventionen abgeleitet, evaluiert und fortlaufend angepasst werden.

Hierzu ist eine objektive und wertfreie Wahrnehmung sowie eine strukturierte Beobachtung, Reflexion und Dokumentation unverzichtbar. Nur durch regelmäßigen fachlichen Austausch innerhalb des Teams können Muster erkannt und Reaktionsstrategien verbessert werden. Objektive Assessments spielen hierbei eine entscheidende Rolle, da sie dazu beitragen, individuelle Wahrnehmungsverzerrungen zu minimieren und eine vergleichbare Einschätzung innerhalb des Teams zu gewährleisten. Standardisierter Instrumente zur Risikoeinschätzung unterstützen dabei, Risiken strukturiert zu erfassen und frühzeitig geeignete Maßnahmen einzuleiten.

Das Konzept „Pflegerische Unterstützung von Heimbewohnern mit Verhaltensproblemen“ wurde im Rahmen des Projekts „Selbst- und fremdgefährdendes Verhalten bei psychisch veränderten Heimbewohnern als Pflegeproblem“ entwickelt. Das Konzept wurde als Teilprojekt des Pflegeforschungsverbunds NRW „Patienten- und Nutzerorientierung – Konzepte zur Optimierung der Pflege“ erarbeitet, das unter der Leitung von Prof. Dr. Doris Schaeffer stand und im Rahmen des ehemaligen Förderschwerpunkts „Angewandte Pflegeforschung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durchgeführt wurde.

Das Konzept verfolgt einen präventiven Ansatz, der darauf abzielt, herausforderndem Verhalten frühzeitig entgegenzuwirken, anstatt ausschließlich auf akute Krisensituationen zu reagieren. Es basiert auf der Annahme, dass problematische Verhaltensweisen nicht isoliert betrachtet werden dürfen, sondern durch ein Zusammenspiel individueller, sozialer und umgebungsbedingter Faktoren entstehen.

Durch die systematische Einschätzung, Maßnahmenplanung und Evaluation bietet das Konzept eine praxisnahe Unterstützung für Pflegekräfte. Es stellt strukturierte Instrumente zur Verfügung, um Risiken frühzeitig zu erkennen und durch gezielte Anpassungen in der Versorgungssituation problematisches Verhalten zu minimieren. Wissenschaftliche Evaluierungen haben gezeigt, dass die konsequente Anwendung dieses Konzepts dazu beiträgt, die Häufigkeit von Verhaltensproblemen zu verringern und die Lebensqualität der Bewohner:innen nachhaltig zu verbessern.

Ein Team, das auf Basis gemeinsamer Hypothesen agiert, gewinnt nicht nur an Sicherheit im Handeln, sondern steigert auch seine Interventionsqualität und Konsistenz. Dies reduziert Unsicherheiten, vermeidet unkoordinierte Reaktionen und schafft eine professionelle, reflektierte Haltung gegenüber herausforderndem Verhalten. Langfristig führt dies zu einer verbesserten Arbeitsatmosphäre, weniger emotionaler Belastung für Pflegekräfte und einer deutlichen Erhöhung der Sicherheit für Bewohner sowie das gesamte Team.

Rechtliche Aspekte in der Altenpflege

Pflegekräfte müssen sich im Umgang mit Selbst- und Fremdgefährdung stets im rechtlichen Rahmen bewegen. Besonders relevant sind die Konzepte der Notwehr, Nothilfe (§ 32 StGB) und des rechtfertigenden Notstands (§ 34 StGB). Notwehr erlaubt es Pflegekräften, sich gegen Angriffe zu verteidigen, sofern dies verhältnismäßig geschieht. Der rechtfertigende Notstand ermöglicht Maßnahmen, um akute Gefahren abzuwenden, wenn keine milderen Alternativen verfügbar sind.

Es gibt eine Einschränkung oder Ausschluss des Notwehrrechts bei Angriffen von schuldlos Handelnden (z.B. bei Demenz, Intoxikationen etc.). Daher gibt es ein dreistufiges Vorgehen als Maßstab für die zulässige Notwehrhandlung.

Begründung: Dem Opfer ist es bei schuldlos Handelnden vielfach möglich deren Angriffe auszuweichen und diese auch ohne Gegenangriff die Schranken zu verweisen:

- Grundsätzlich ist dem Angriff auszuweichen

- Wenn ausweichen nicht möglich, ist Schutzwehr möglich (d.h. defensive Verteidigung wie z. B. Wegdrücken der Schlaghand des Angreifers)

- Nur wenn das auch nicht erfolgsversprechend ist, bleibt die aktive Gegenwehr oder Gegenangriff unter größtmöglicher Schonung des Angreifers zulässig.

Freiheitsentziehende Maßnahmen, wie Bettgitter oder medikamentöse Ruhigstellung, sind nur unter strengen Voraussetzungen zulässig.

Obwohl antipsychotische Medikamente im Einsatz gegen herausforderndes Verhalten wenig Wirkung zeigen und alle Leitlinien angesichts riskanter Nebenwirkungen nicht-pharmakologische Möglichkeiten empfehlen, erhalten etwa 50% aller Heimbewohner mit Demenz weiterhin eben diese Medikamente. Bekannt ist, dass diese Medikamente in über 80% der Fälle abgesetzt werden können, ohne dass das herausfordernde Verhalten wiederkommt.

Aus einer Studie ging die Anregung für Neuverschreibungen von Psychopharmaka in der Regel von Pflegenden aus (65,8%), gefolgt von Betreuern (39,5%) und Hausärzten (23,7%) – Mehrfachnennungen möglich. Hauptgründe für die Verschreibung bildeten weiterhin bestehende oder neu auftretende Agitiertheit und Aggression. Andere Gründe (z.B. Umherlaufen, Apathie, abweichende Motorik) wurden nur je einmal genannt.

Pflegefachkräfte tragen hierzu die Durchführungsverantwortung, der Arzt die Anordnungsverantwortung und die Einrichtung die Organisationsverantwortung.

Die Verabreichung von Psychopharmaka kann nur mit dem Hintergrund einer therapeutischen Heilbehandlung / Heilzweck erfolgen und steht immer für das Ultima ratio. So kann es sein, dass die häufig formulierte Indikation „Unruhe“ allenfalls eine Gefälligkeit des Heimarztes gegenüber den Pflegekräften ist. Ein konkret definierter Heilzweck ist Rechtfertigungsgrund für den Einsatz sedierender Medikamente die in ihrer Wirkung die körperliche wie auch geistige Integrität beeinflussen bzw. das Verhalten und die Bewegung dämpfen. Eine freiheitsentziehende Zielsetzung liegt dann nicht vor, wenn die Unterbindung des Bewegungsbedürfnisses eine Nebenwirkung eines angstdämpfenden therapeutischen Zweckes darstellt, weil ein subjektives Leiden der Betroffenen gezielt unterbunden werden soll. Der bewusste Einsatz von Psychopharmaka hat somit die Absicht einen gegenwärtigen, anhaltenden subjektiven Leidensdruck zu reduzieren, der sich bei psychosozialen Interventionen nicht mehr reduzieren lässt.

Laut der Leitlinie müssen Zwangsmaßnahmen gut begründet, dokumentiert und als letzte Möglichkeit eingesetzt werden.

Der bloße Umstand, dass anfallartige Fremdgefährdungen durch gewalttätige Ausbrüche bei einem psychisch Erkrankten festgestellt werden können, rechtfertigt wegen der erforderlichen Abwägung mit den Freiheitsrechten des betroffenen Patienten regelmäßig keine derartigen gesteigerten freiheitsentziehenden Maßnahmen.

„Anfallartige Ausbrüche haben nämlich auch die Eigenschaft, dass sie nur von vorübergehender Dauer sind und die Dauer der anfallsfreien Phasen um ein vielfaches länger ist als die Dauer der Anfallsphasen.“ (AG Kassel, Urteil vom 29.01.2015, 435 C 5598 / 13)

Indikation für eine Psychiatrieeinweisung bei Selbst- und Fremdgefährdung

In manchen Fällen reicht die pflegerische und gerontopsychiatrische Betreuung nicht mehr aus, um eine akute Gefährdungssituation zu entschärfen. Eine psychiatrische Einweisung kann dann erforderlich sein, um das Wohl des betroffenen Bewohners sowie der Mitbewohner und des Pflegepersonals zu gewährleisten.

Die S3-Leitlinie „Verhinderung von Zwang“ empfiehlt eine Einweisung in die Psychiatrie unter folgenden Bedingungen:

- Akute Selbstgefährdung: Der Bewohner zeigt suizidale Absichten, wiederholte Selbstverletzungen oder verweigert lebenswichtige Maßnahmen wie Nahrungs- oder Flüssigkeitsaufnahme.

- Akute Fremdgefährdung: Es liegt eine akute Aggression vor, die eine Gefahr für Mitbewohner oder Pflegekräfte darstellt und nicht durch deeskalierende Maßnahmen kontrolliert werden kann.

- Fehlende Einwilligungsfähigkeit: Der Bewohner ist aufgrund seiner kognitiven Einschränkungen nicht in der Lage, die Tragweite seines Handelns oder der notwendigen Behandlung zu verstehen.

- Keine Alternative zur stationären psychiatrischen Behandlung: Alle anderen Maßnahmen, einschließlich intensiver pflegerischer Betreuung und medikamentöser Interventionen, wurden ausgeschöpft, ohne dass eine ausreichende Stabilisierung erzielt wurde.

Die Entscheidung für eine Einweisung muss immer auf Grundlage einer fachärztlichen Einschätzung erfolgen. In den meisten Bundesländern ist eine richterliche Anordnung für eine unfreiwillige psychiatrische Unterbringung notwendig. Pflegekräfte spielen in diesem Prozess eine wichtige Rolle, indem sie eine lückenlose Dokumentation des Verhaltens sicherstellen und enge Absprachen mit Ärzten und Betreuern treffen.

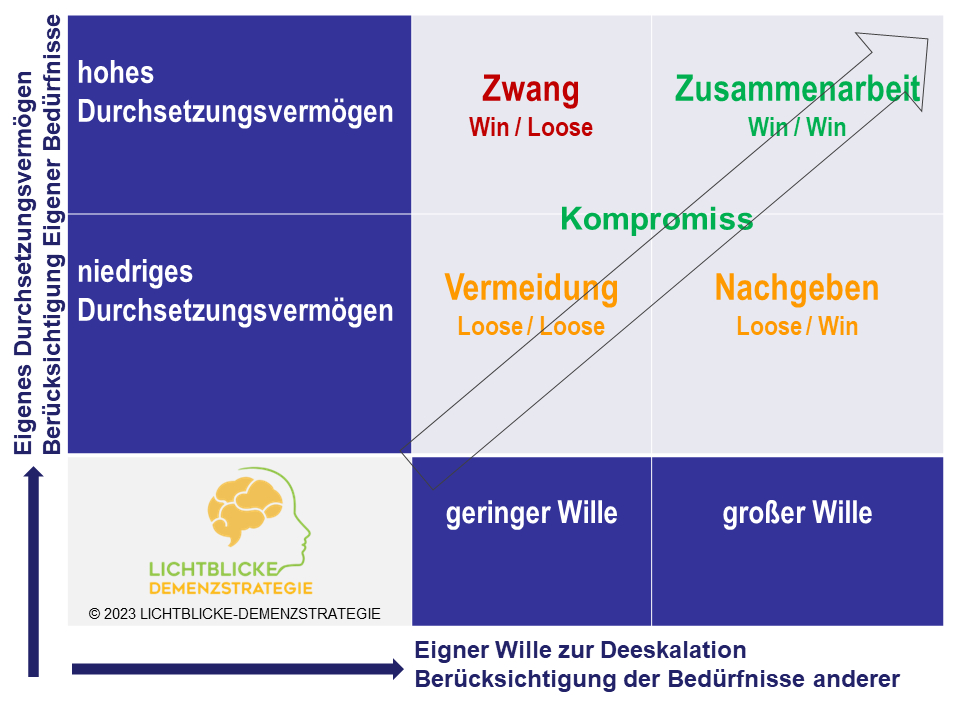

Grafik: S3-Leitlinie „Verhinderung von Zwang“

Rechtliche Rahmenbedingungen für den Umgang mit tätlichen Angriffen auf Pflegepersonal

- Strafrechtliche Einordnung: Tätliche Angriffe wie Schlagen, Kratzen oder Beißen gelten als Körperverletzung gemäß § 223 Strafgesetzbuch (StGB). Bei Verwendung von Gegenständen kann eine gefährliche Körperverletzung nach § 224 StGB vorliegen.

- Schmerzensgeldansprüche: Schadensersatzansprüche, einschließlich Schmerzensgeld, setzen voraus, dass der Täter schuldfähig ist. Bei gerontopsychiatrischen Patienten ist die Schuldfähigkeit oft eingeschränkt, wodurch strafrechtliche Verfolgung und zivilrechtliche Ansprüche erschwert werden.

- Unfallversicherungsschutz: In Fällen, in denen keine individuellen Schadensersatzansprüche durchsetzbar sind, greift die gesetzliche Unfallversicherung. Diese deckt Heilbehandlungskosten, Verletztengeld und unter bestimmten Voraussetzungen eine Erwerbsunfähigkeitsrente ab.

Es ist weiterhin unerlässlich, dass Pflegeeinrichtungen präventive Maßnahmen wie ein Gewaltschutzkonzept implementieren und systematisch verstetigen, um das Personal zu schützen. Zudem sind Arbeitgeber verpflichtet, gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen und entsprechende Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter zu ergreifen.

Aktuelle Informationen bestätigen diese Rechtslage und unterstreichen die Bedeutung von Präventionsstrategien im Pflegealltag.

Schutz der Pflegekräfte bei Gewalt durch Bewohner

Die Gewalt gegenüber Pflegekräften stellt ein ernstzunehmendes Problem dar. Die S3-Leitlinie „Verhinderung von Zwang“ empfiehlt daher verpflichtendes Fortbildungskonzept für das gesamte Pflegepersonal nebst Führungskräften. Diese sollen nicht nur Techniken zur Vermeidung von Gewalt vermitteln, sondern auch Möglichkeiten der psychosozialen Unterstützung für betroffene Pflegekräfte aufzeigen.

Besonders wichtig ist eine standardisierte Nachbesprechung nach Gewaltsituationen. Die Leitlinie betont, dass derartige Reflexionsgespräche dazu beitragen, psychische Belastungen zu reduzieren und langfristig eine sicherere Arbeitsumgebung zu schaffen. Arbeitgeber sind nicht nur gesetzlich verpflichtet, Schutzmaßnahmen für ihr Personal zu etablieren, sondern auch in regelmäßigen Gefährdungsanalysen zu überprüfen.

Fazit: Evidenzbasierte Praxis für den Pflegealltag

Die Implementation eines Gewaltschutzkonzeptes auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse in den Pflegealltag ist entscheidend, um Bewohner bestmöglich zu begleiten und gleichzeitig die Sicherheit der Pflegekräfte zu gewährleisten. Die S3-Leitlinie „Verhinderung von Zwang“ liefert wertvolle evidenzbasierte Ansätze, um Selbst- und Fremdgefährdung in der Langzeitpflege zu reduzieren.

Ein essenzieller Erfolgsfaktor ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Pflegekräften, Ärzten, Psychologen, Sozialdiensten und weiteren Akteuren. Nur wenn alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis von Gewalt und deren Entstehung entwickeln, kann eine effektive Strategie zur Prävention und Bewältigung selbst- und fremdgefährdenden Verhaltens etabliert werden. Hierbei spielen strukturelle Rahmenbedingungen eine wesentliche Rolle: Ein Team benötigt klare Abläufe, ausreichende personelle Ressourcen und regelmäßige Schulungen, um in kritischen Situationen sicher agieren zu können. Ebenso wichtig ist die interne Teamstabilität, denn ein gefestigtes, reflektiertes Team trägt maßgeblich zur Verhinderung von Eskalationen bei.

Ein entscheidender Aspekt ist die Etablierung einer offenen Fehlerkommunikation. Es muss eine Teamkultur geschaffen werden, in der Gewaltpotenziale erkannt, offen angesprochen und reflektiert werden können. Dies setzt voraus, dass ein gemeinsamer Gewaltbegriff definiert wird, an dem sich alle Teammitglieder orientieren. Pflegekräfte dürfen nicht isoliert handeln, sondern müssen als in sich stützender Block fungieren, der sich gegenseitig absichert. Die Führungsebene hat hierbei eine zentrale Rolle, da sie die Rahmenbedingungen für eine professionelle Fehler- und Kommunikationskultur setzt und die Handlungssicherheit der Mitarbeitenden stärkt.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Bedeutung der Prävention. Deeskalation ist keine punktuelle Maßnahme, sondern eine grundlegende Arbeitsweise, die im Pflegealltag ständig angewendet werden sollte. Das Erkennen von Gewalt und die Entstehung von Aggressionen müssen aktiv thematisiert und benannt werden. Zu oft agiert die Pflege nach dem Prinzip „Aktion-Reaktion“, doch in vielen Fällen ist es dann bereits zu spät. Ein vorausschauendes, präventives Arbeiten bedeutet, frühzeitig Warnzeichen zu erkennen, alternative Kommunikationsstrategien anzuwenden und strukturelle Anpassungen vorzunehmen, um eskalierende Situationen zu vermeiden.

Zusammenfassend kann eine nachhaltige Veränderung im Umgang mit selbst- und fremdgefährdendem Verhalten nur durch eine professionelle Haltung, interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine gelebte Fehlerkultur und eine proaktive Präventionsstrategie erreicht werden. Führungskräfte sind gefordert, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, Deeskalation als Leitprinzip zu verankern und Teams zu stärken, damit sie als stabiler, gemeinsamer Verbund agieren können. Nur so lässt sich eine langfristig sichere, würdevolle und möglichst gewaltfreie Langzeitpflege gewährleisten, in der Zwang stets als letztes Mittel der Wahl betrachtet wird.

Kommentare

Einen Kommentar schreiben